Agosto de 2025, desde el sofá de casa.

España arde. En lo que va de 2025, 52 grandes incendios forestales han quemado ya más de 380.000 hectáreas, convirtiendo este año en el peor de la serie histórica.

Mientras el país se consume literalmente cada verano, el debate político se enquista en lugares comunes que evitan abordar las contradicciones estructurales de un modelo forestal que ha perdido el rumbo entre la conservación extrema y el abandono real del territorio.

Es un tema candente. *

Los datos oficiales muestran que el 72% de la superficie forestal española es nominalmente «privada», pero la realidad es mucho más compleja. Una parte sustancial corresponde a comunidades de montes despobladas, que funcionan como tierras de nadie acumulando biomasa sin gestión. Apenas el 20% de la superficie forestal está ordenada, los presupuestos destinan más del 60% a extinción frente al 20-25% a prevención, y las 17 normativas autonómicas diferentes han creado un laberinto burocrático que paraliza cualquier gestión sensata. Estos son los números de una política forestal que ha convertido la protección legal en destrucción real.

La Titularidad Forestal como Ficción Jurídica

La primera gran ficción del sistema español reside en el concepto mismo de titularidad forestal. Cuando se afirma que casi tres cuartas partes de la superficie forestal española es «privada», se oculta una realidad mucho más compleja. Una parte significativa de esa supuesta propiedad privada corresponde a las comunidades de montes, especialmente en Galicia, donde los montes vecinales en mano común pertenecen al conjunto de vecinos titulares de unidades económicas con residencia habitual en las entidades de población. Sin embargo, el colectivo propietario del monte depende de la vecindad de cada momento, lo que en territorios despoblados convierte estos montes en bienes de facto públicos gestionados por entidades fantasma.

El problema se agudiza cuando se extingue la agrupación vecinal titular, momento en que el ente local menor o el municipio debe regular su disfrute y conservación hasta que se restablezca la comunidad vecinal. En la práctica, esto significa que extensiones enormes de monte permanecen en un limbo jurídico, nominalmente privadas pero realmente abandonadas, donde cualquier actuación de gestión queda paralizada por la incertidumbre legal.

Más grave aún, las comunidades de montes han emprendido campañas de reclamaciones contra particulares para expulsar a propietarios de fincas privadas usando argumentos de propiedad desde tiempo inmemorial, generando conflictos que añaden más confusión a un panorama ya de por sí enrevesado. —A Caeira, Pontevedra, 2009— **

Esta situación se reproduce en otras autonomías con las figuras de montes de socios y montes proindiviso, donde existe normativa desarrollada en Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias, pero la realidad demográfica ha vaciado de contenido estas figuras jurídicas.

El resultado es que una parte sustancial de lo que estadísticamente aparece como propiedad privada forestal funciona en la práctica como tierra de nadie, acumulando biomasa sin gestión y convirtiéndose en el combustible perfecto para los incendios de nueva generación.

El Laberinto Normativo

La Constitución de 1978 diseñó un modelo de competencias donde las comunidades autónomas son responsables en materia forestal, con el Estado limitado a legislación básica. El resultado, cuatro décadas después, es un laberinto normativo de diecisiete sistemas diferentes que, en lugar de adaptar la gestión forestal a las especificidades territoriales, han creado un mosaico de restricciones que compiten entre sí en rigidez burocrática.

La complejidad normativa ha generado un efecto perverso: la instauración del miedo como mecanismo de gestión territorial. La legislación sobre «aprovechamiento forestal» es tan enrevesada que en muchos ayuntamientos ni siquiera tienen claro qué se puede hacer en un bosque. Cuando las propias administraciones públicas desconocen las normas que deben aplicar, el ciudadano común queda inerme ante la posibilidad de ser sancionado por actividades tradicionalmente consideradas normales.

Castilla y León representa el extremo de esta deriva restrictiva. Su decreto de marzo del año pasado (2024) regula exhaustivamente los aprovechamientos forestales, donde hasta la recolección de piña cerrada requiere autorización para cantidades superiores a 5 kilogramos. Es decir, que un propietario no puede recoger más de cinco kilos de piñas en su propio monte sin permiso administrativo.

Evidentemente, cinco kilos de piñas representan una amenaza ecológica mucho mayor que las decenas de miles de hectáreas que han ardido este verano.

Los ejemplos abundan y rozan el esperpento. En Madrid se pueden imponer multas de hasta 2.000 euros por coger musgo, acebo o tejo sin autorización. La situación llega al absurdo cuando los agentes forestales afirman que «les viene muy bien» que los ciudadanos limpien el monte, pero la Guardia Civil puede multar si no se tiene autorización del ayuntamiento. Esta contradicción entre autoridades genera una inseguridad jurídica que paraliza cualquier iniciativa.

Al final, el monte español ha conseguido lo que parecía imposible: que los juristas, los técnicos forestales y los propietarios coincidan por primera vez en algo: ninguno sabe exactamente qué está permitido hacer.

El efecto de esta incertidumbre es devastador. Se ha roto la cadena tradicional de gestión del monte, donde los aprovechamientos menores de los vecinos mantenían limpios los terrenos forestales. Rumores como «está prohibido cortar un roble», «no se pueden poner redes a los cerezos» o «está prohibido coger piñas» circulan en el medio rural, creando un clima de paranoia normativa que aleja a la población del monte.

Yellowstone versus España: Lecciones de Gestión Adaptativa

La comparación con la evolución de la política forestal estadounidense resulta ilustrativa de los caminos no tomados por España. Desde 1972, Yellowstone aplicó la política «let it burn» (dejar arder) para fuegos naturales, hasta que los devastadores incendios de 1988 cambiaron radicalmente el enfoque. Aquellos incendios quemaron 566.580 hectáreas en el ecosistema del Gran Yellowstone, pero la respuesta no fue incrementar las restricciones, sino desarrollar un modelo de gestión adaptativa.

Tras 1988, Estados Unidos adoptó un enfoque que considera factores humanos como proximidad a estructuras, condiciones meteorológicas y humedad ambiental. Abandonaron el dogmatismo tanto del «dejar arder todo» como del «apagar todo», optando por una gestión inteligente que evalúa cada situación según sus circunstancias específicas. El resultado ha sido una reducción significativa tanto del número como de la intensidad de los grandes incendios forestales.

España, por el contrario, parece haber elegido el camino opuesto: incrementar las restricciones sin evaluar su eficacia real. Los planes de gestión de espacios naturales protegidos hacen casi inviables actuaciones como limpiezas, resalveos, podas o quemas controladas, esenciales en la lucha contra el fuego.

La paradoja es evidente: mientras España presume de tener uno de los porcentajes más altos de territorio protegido de Europa, registra el peor año de incendios de su historia. La protección legal no equivale a protección real cuando impide la gestión activa del territorio.

Los Intereses Ocultos: Renovables, Minería y la Limpieza Selectiva del Territorio

Detrás del discurso conservacionista se oculta una realidad menos edificante: la presión creciente sobre el territorio forestal por parte de intereses económicos que han encontrado en la complejidad normativa una oportunidad de negocio. Los parques fotovoltaicos ocupan actualmente 50.000 hectáreas, pero si se ejecutan todos los proyectos evaluados, podrían alcanzar 100.000 hectáreas. Es sintomático que para estos proyectos industriales se encuentren siempre las fórmulas legales necesarias, mientras que para un vecino recoger unas piñas se convierte en un calvario burocrático.

Detrás del discurso conservacionista se oculta una realidad menos edificante: la presión creciente sobre el territorio forestal por parte de intereses económicos que han encontrado en la complejidad normativa una oportunidad de negocio. Los parques fotovoltaicos ocupan actualmente 50.000 hectáreas, pero si se ejecutan todos los proyectos evaluados, podrían alcanzar 100.000 hectáreas. Es sintomático que para estos proyectos industriales se encuentren siempre las fórmulas legales necesarias, mientras que para un vecino recoger unas piñas se convierte en un calvario burocrático.

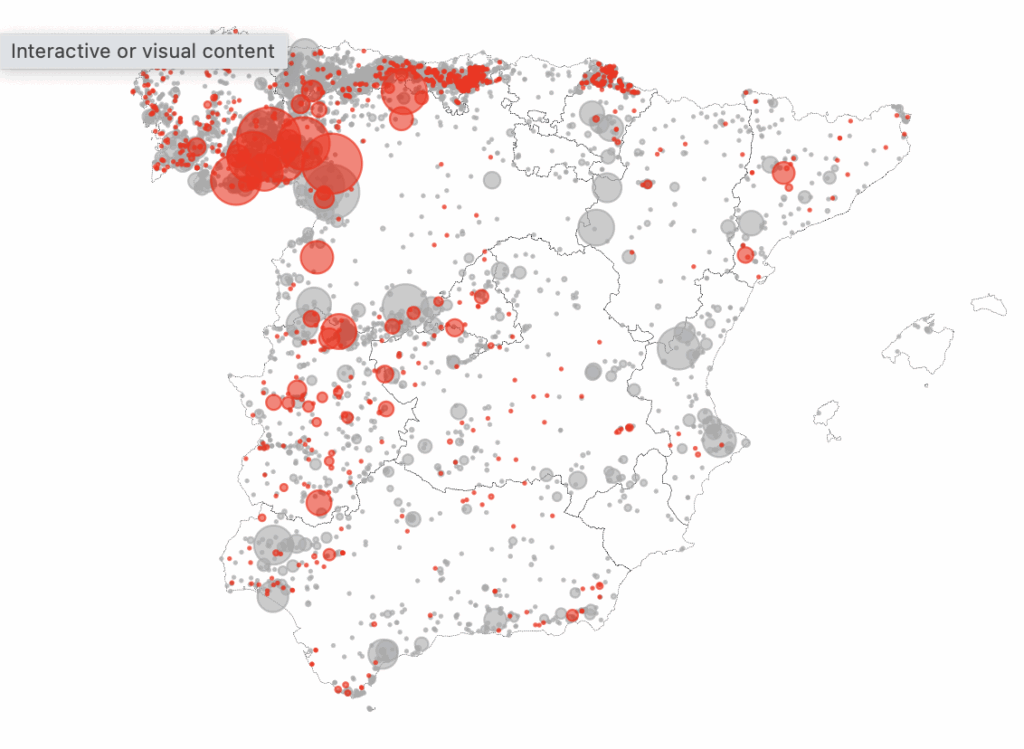

La zonificación ambiental para energías renovables desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica muestra una correlación devastadora: las zonas marcadas como de «máxima sensibilidad ambiental» —donde se prohíbe la instalación de renovables— coinciden en gran medida con las áreas que han sufrido los grandes  incendios de este año. Pero más preocupante aún es que estas mismas zonas coinciden exactamente con los mapas de proyectos renovables planificados.

incendios de este año. Pero más preocupante aún es que estas mismas zonas coinciden exactamente con los mapas de proyectos renovables planificados.

Los incendios iniciados en tres provincias (Zamora, Ourense y León) concentran tres de cada cuatro hectáreas calcinadas en 2025. Estas mismas provincias son precisamente donde se concentra el mayor desarrollo de energías renovables: León es la segunda provincia con más proyectos renovables aprobados después de Palencia, mientras que Castilla y León avanza con más de 16 GW en proyectos renovables.

A esta triple correlación habría que añadir una cuarta variable igualmente inquietante: las concesiones mineras para extracción de litio y otras tierras raras, esenciales para la fabricación de baterías. Las prospecciones y concesiones solicitadas en el noroeste peninsular muestran una concentración llamativa en las mismas comarcas que protagonizan los grandes incendios.

Pero antes de caer en teorías de conspiración dignas de series de Netflix, conviene recordar que el monte arde donde hay monte, y que el «triángulo de fuego» concentra incendios desde mucho antes de que alguien soñara con coches eléctricos o paneles solares. Del mismo modo, un análisis riguroso de las zonas de incendios forestales revelaría una correlación significativa con el consumo de cerveza Estrella Galicia, lo que nos llevaría a concluir que esta marca cervecera forma parte de una siniestra conspiración para quemar el monte gallego. Como demuestra este ejemplo, un mapa, como el papel, lo aguanta todo.

Sin embargo, sería igualmente ingenuo ignorar que esta convergencia de intereses genera dinámicas perversas donde cada factor amplifica los efectos de los demás. El patrón es reconocible: se prohíbe obsesivamente el aprovechamiento tradicional que mantenía limpio el monte, se deja acumular biomasa hasta convertir el territorio en un polvorín, se producen incendios devastadores que justifican declaraciones de «grave abandono o degradación», y finalmente se autoriza el cambio de uso para instalaciones industriales en terrenos que ya no tienen valor forestal.

Una estrategia tan elegante que casi parece sacada de un manual de urbanismo: si no puedes construir en el monte, espera a que se queme y construye en las cenizas. Total, las cenizas no están protegidas por ninguna normativa ambiental.

El Abandono Rural como Motor de la Crisis

La realidad estructural que subyace a toda esta problemática es el abandono del mundo rural español. El abandono rural y la pérdida de usos tradicionales han convertido el monte en un polvorín que favorece incendios de sexta generación imposibles de controlar.***

El incremento de masa combustible se debe principalmente a la pérdida de gestión forestal y ganadera, muy ligada a la despoblación del mundo rural. El abandono de actividades tradicionales como la extracción de leñas, junto con el pastoreo, suponían una «selvicultura preventiva contra incendios». Sin embargo, en lugar de facilitar que esta gestión tradicional se recupere, las políticas públicas la han criminalizado bajo la etiqueta de «aprovechamiento forestal no autorizado«.

La contradicción es flagrante: se lamenta el abandono rural mientras se multiplican las trabas burocráticas que impiden a los pocos habitantes que quedan en los pueblos mantener sus montes. Los pocos jóvenes que permanecen en los pueblos se encuentran con que cualquier iniciativa de aprovechamiento forestal requiere permisos que tardan meses en tramitarse, cuando no son directamente denegados. El resultado es que prefieren emigrar a las ciudades antes que enfrentarse a una burocracia kafkiana que convierte en delito lo que sus antepasados consideraban la gestión normal del territorio.

Los Grupos Ecologistas y el Dogmatismo Climático

El peso de los grandes grupos ecologistas en esta deriva política no puede ignorarse. Los cinco principales grupos ecologistas españoles (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) actúan coordinadamente y tienen acceso regular al Gobierno. Su posición oficial revela las limitaciones de un ecologismo urbano desconectado de la realidad rural, que pretende convertir los montes en museos intocables.

Esta visión ignora una realidad fundamental: los montes españoles llevan milenios conviviendo con la gestión humana en una suerte de simbiosis que ha modelado tanto el paisaje como los ecosistemas. Desde los sistemas de dehesas hasta la trashumancia, pasando por la recolección controlada y las quemas prescritas, la mano del hombre ha sido parte integral del equilibrio forestal ibérico. Al romperse esta simbiosis por el abandono y la falta de uso humano, se crean precisamente las condiciones ideales para el desequilibrio: acumulación descontrolada de biomasa, pérdida de mosaicos paisajísticos, proliferación de especies invasoras y, paradójicamente, mayor vulnerabilidad al fuego que durante siglos se había mantenido a raya.

A esta ortodoxia verde se ha sumado la obsesión contemporánea con el cambio climático, que ha añadido una nueva capa de confusión a la gestión forestal. Bajo el paraguas de la «emergencia climática«, se han adoptado políticas que multiplican las contradicciones hasta niveles kafkianos.

La paradoja es sublime: para combatir el cambio climático, se prohíbe la gestión de los bosques que son, precisamente, los principales sumideros de carbono del planeta. Un monte bien gestionado secuestra más CO2 que un monte abandonado que arde cada década, pero esta realidad elemental parece escapar a los diseñadores de políticas climáticas.

El caso más flagrante es la promoción simultánea de energías renovables y protección forestal. En nombre de la lucha climática, se autoriza la instalación de parques fotovoltaicos que requieren despejar miles de hectáreas de monte o cultivo arbolado, mientras se prohíbe a un propietario cortar un árbol caído en su finca. Es la deforestación verde, ecológica y resiliente.

Todo este entramado se justifica invocando el famoso «consenso científico del 97%» sobre el cambio climático antropogénico. Sin embargo, un análisis medianamente riguroso mostrará que este consenso tiene más de marketing que de ciencia rigurosa. El estudio original de John Cook (2013) analizó 12.000 artículos científicos, pero solo 4.000 expresaban una opinión sobre las causas del cambio climático. Cook eliminó convenientemente los 8.000 artículos neutrales (67% del total) para fabricar su porcentaje. En realidad, solo el 33% de todos los estudios respaldaba explícitamente el origen principalmente antropogénico.

Esto no implica negar la evidencia de influencia humana en el clima. Con 8.000 millones de personas transformando el planeta, resulta obvio que cualquier actividad humana a escala global tiene consecuencias ambientales. El problema no radica en reconocer esta realidad, sino en el dogmatismo que ha sustituido al debate científico riguroso. La ciencia avanza cuestionando metodologías, contrastando datos y matizando conclusiones, no repitiendo mantras incuestionables.

El clima intelectual actual hace que cuestionar la metodología estadística sea considerado «negacionismo», cuando debería ser práctica científica normal. Esta ortodoxia verde ha convertido el cambio climático en un dogma político que no admite matices, gradaciones o enfoques alternativos. Los técnicos forestales se han convertido en contables de carbono, cuya misión ya no es mantener montes sanos basándose en evidencia empírica y conocimiento tradicional, sino cumplir objetivos de emisiones establecidos por burócratas urbanos que han sustituido el método científico por el adoctrinamiento climático.

La lucha contra el cambio climático se ha convertido así en la coartada perfecta para el abandono del territorio rural, disfrazando la desidia política de compromiso ambiental.

La Mediocridad Política como Catalizador de la Crisis

En este panorama desolador, no puede obviarse el papel de una clase política que ha demostrado una y otra vez su incapacidad para gestionar crisis complejas que requieren visión a largo plazo. Como señala la crítica contemporánea a Occidente****, “ya no son los mejores, los princeps, los escogidos para liderar al pueblo. Con harta frecuencia son los mediocres los que lo hacen, mientras los capaces se esconden y agachan la cabeza dejando paso franco a los populismos dogmáticos de toda índole”. En el caso de la política forestal, esta mediocridad se manifiesta en la búsqueda sistemática de soluciones simples para problemas complejos: más restricciones cuando hace falta gestión, más burocracia cuando hace falta simplicidad, más postureo climático cuando hace falta pragmatismo territorial y rigurosidad científica. Son el resultado de lo previsto por Ortega y Gasset en su obra «la rebelión de las masas»

Los políticos actuales prefieren generar titulares con medidas espectaculares pero ineficaces antes que abordar los problemas estructurales que requieren décadas de trabajo paciente. Es más fácil prohibir que gestionar, más sencillo posturear que gobernar, más rentable electoralmente culpar al cambio climático que asumir responsabilidades por décadas de abandono rural.

La gestión de los grandes incendios forestales en España ha revelado una dimensión política tan destructiva como las propias llamas. Lo que debería ser una respuesta técnica coordinada ante emergencias se ha convertido en un campo de batalla electoral donde la tragedia humana queda subordinada a los cálculos partidistas.

El patrón se repite con precisión inquietante: las comunidades autónomas gobernadas por partidos de la oposición sufren una ralentización sistemática en la activación de ayudas estatales. El gobierno central ha perfeccionado una estrategia de presión que consiste en exigir que las autonomías «pidan formalmente» la ayuda antes de proporcionarla, como si la declaración de un incendio de sexta generación no fuera ya una petición de socorro suficientemente explícita. La frase «si quiere ayuda que la pida» se ha convertido en el leitmotiv de una gestión de crisis que prioriza la humillación política sobre la eficacia operativa.

Pero la responsabilidad de esta disfunción no recae exclusivamente en el gobierno central. Las propias comunidades autónomas demuestran una reticencia sistemática a ceder el control operativo de las emergencias al Estado, movidas tanto por cálculos políticos como por una desconfianza justificada tras los antecedentes de la gestión pandémica. La centralización de competencias durante el estado de alarma se saldó con una improvisación gubernamental tan notoria que el propio ejecutivo central se vio obligado a devolver las competencias sanitarias a las autonomías, reconociendo implícitamente su fracaso.

Desde la perspectiva autonómica, ceder el control de una emergencia implica asumir responsabilidad política sin tener capacidad de decisión. Si la gestión centralizada fracasa, la culpa recaerá sobre el gobierno autonómico ante sus propios ciudadanos; si tiene éxito, el rédito político lo obtendrá el gobierno central. Esta lógica, aunque pueda parecer mezquina en medio de una tragedia, responde a una racionalidad electoral que todos los actores políticos practican por igual.

El resultado es un sistema kafkiano donde la gestión de emergencias se desarrolla en un limbo competencial que maximiza las ineficiencias: el gobierno central condiciona su ayuda a peticiones que las autonomías se resisten a hacer por imagen política, mientras estas reivindican su autonomía competencial pero critican la «falta de solidaridad» estatal cuando sus medios resultan insuficientes. Una perversión bidireccional donde todos los actores anteponen sus cálculos partidistas a la eficacia operativa, convirtiendo cada incendio forestal en una nueva batalla de la guerra territorial española, donde cada hectárea calcinada se convierte en combustible para las campañas electorales.

La Falacia de los Medios Infinitos

La gestión mediática de los incendios forestales ha instalado otra narrativa igualmente perniciosa: que la falta de medios es la causa principal de los daños, obviando que existe un umbral físico a partir del cual ningún dispositivo de extinción es suficiente. Cuando un incendio de sexta generación supera determinada intensidad y crea sus propias condiciones meteorológicas, ningún número de helicópteros o brigadistas puede controlarlo, independientemente de la voluntad política o la inversión presupuestaria.

España cuenta actualmente con uno de los dispositivos antiincendios más potentes de Europa, con medios aéreos que incluyen desde aviones anfibios hasta helicópteros de última generación. Durante las crisis de 2025, han llegado refuerzos de Francia, Italia, Portugal y otros países europeos, activando el Mecanismo de Protección Civil de la UE con una celeridad impensable hace apenas dos décadas. Sin embargo, estos medios solo pueden intentar contener el perímetro y facilitar evacuaciones, no «apagar» un fenómeno que supera las capacidades tecnológicas actuales.

La obsesión mediática con los «medios insuficientes» desvía la atención del problema real: que se ha permitido la acumulación de biomasa hasta niveles que hacen inevitable este tipo de incendios. Es más fácil culpar a la falta de helicópteros que reconocer décadas de abandono de la gestión preventiva del territorio.

Igual de perniciosa resulta la popularización del mantra «solo el pueblo salva al pueblo», que esconde una falacia operativa. Las crisis complejas requieren coordinación centralizada, no heroísmo individual desorganizado. La acción ciudadana no coordinada, por bienintencionada que sea, puede generar más problemas que soluciones. Un ejemplo dramático lo ilustra el caso reciente de una brigada forestal que se vio rodeada por las llamas cuando vecinos realizaron un cortafuegos sin coordinación que cerró precisamente su ruta de escape planificada, poniendo en grave peligro sus vidas. La gestión de emergencias no es una cuestión de voluntarismo, sino de protocolos técnicos que requieren un mando único y comunicación constante entre todos los efectivos.

Pero incluso cuando existe esa coordinación profesional adecuada, surge otra fuente de incomprensión ciudadana que alimenta las críticas al sistema: las quejas de los afectados por la supuesta «falta de ayuda» revelan otra dimensión compleja de la gestión de crisis: la inevitable priorización de recursos limitados.

Cuando una persona ha perdido su casa y observa que los bomberos están trabajando en otro lugar, la percepción natural es que «a mí no me ayudan». Esta reacción es humanamente comprensible y moralmente legítima, pero técnicamente suele ser errónea.

Los protocolos de emergencia establecen prioridades basadas en criterios objetivos: salvamento de vidas humanas, protección de infraestructuras críticas, contención del perímetro de fuego, y protección de bienes materiales, en ese orden. Una vivienda o un núcleo habitado de escaso tamaño y aislado pueden quedar temporalmente desatendidos mientras los medios se concentran en evacuar un pueblo entero o en proteger un hospital. Esta priorización, por dolorosa que resulte para los afectados directos, responde a una racionalidad técnica que busca minimizar el daño global.

El problema surge cuando la gestión política de la crisis no explica adecuadamente estos criterios técnicos, prefiriendo explotar la confusión ciudadana por puro rédito partidista, generando la percepción de abandono donde en realidad existe una optimización de recursos escasos ante una emergencia que los supera.

La Labor Invisible de las Brigadas Forestales

Un dato que ilustra la complejidad de la gestión de incendios forestales es que durante los mismos días en que algunas regiones veían arder decenas de miles de hectáreas, las brigadas forestales de toda España abortaron centenares de conatos de incendio antes de que alcanzaran el tamaño que los habría hecho incontrolables. Esta labor, que apenas tiene repercusión mediática, demuestra que la gestión preventiva y la respuesta rápida funcionan cuando se aplican correctamente.

El sistema español de extinción de incendios forestales ha desarrollado en las últimas décadas una capacidad de respuesta inmediata que logra neutralizar la inmensa mayoría de los fuegos en sus primeros minutos de vida, cuando aún pueden ser controlados con medios convencionales. Las estadísticas oficiales muestran que más del 90% de los conatos se resuelven antes de alcanzar las primeras hectáreas, pero estos éxitos no generan titulares porque los incendios que no llegan a producirse no son noticia.

Esta realidad queda invisibilizada por el foco mediático en los casos donde el sistema falla o se ve superado por fenómenos que exceden cualquier capacidad de respuesta. Mientras los grandes incendios forestales acaparan la atención pública y política, miles de intervenciones exitosas de brigadistas, agentes forestales y pilotos de helicópteros pasan completamente desapercibidas para la opinión pública.

Mientras se cuestiona sistemáticamente la capacidad del Estado para gestionar emergencias, los datos demuestran que cuando las instituciones funcionan correctamente y los medios llegan a tiempo, la mayoría de los incendios potenciales se abortan antes de convertirse en tragedias. Un brigadista que extingue un conato de 50 metros cuadrados ha salvado potencialmente miles de hectáreas, pero su trabajo nunca será portada de ningún periódico. Esta labor silenciosa es la que sostiene realmente el sistema de protección forestal, más allá de las disfunciones políticas y las carencias estructurales que saltan a la luz cuando se producen los grandes siniestros.

Mientras se cuestiona sistemáticamente la capacidad del Estado para gestionar emergencias, los datos demuestran que cuando las instituciones funcionan correctamente y los medios llegan a tiempo, la mayoría de los incendios potenciales se abortan antes de convertirse en tragedias. Un brigadista que extingue un conato de 50 metros cuadrados ha salvado potencialmente miles de hectáreas, pero su trabajo nunca será portada de ningún periódico. Esta labor silenciosa es la que sostiene realmente el sistema de protección forestal, más allá de las disfunciones políticas y las carencias estructurales que saltan a la luz cuando se producen los grandes siniestros.

Hacia una Política Forestal Responsable

La experiencia internacional y el análisis de los fallos del sistema español permiten esbozar las líneas de una política forestal responsable que supere la falsa dicotomía entre conservación extrema y abandono gestionado.

Primero: Simplificación y armonización normativa. Es imprescindible establecer un «código forestal básico» que defina qué aprovechamientos son libres (recolección de frutos caídos, recogida de leña muerta, pastoreo extensivo), cuáles requieren declaración responsable (aprovechamientos menores para autoconsumo) y cuáles necesitan autorización (cortas comerciales, cambios de uso).

Segundo: Recuperación de la gestión tradicional. Es fundamental legalizar y facilitar los aprovechamientos menores que tradicionalmente mantenían limpios los montes, superando el modelo de gestión tecnocrática desde el despacho.

Tercero: Reequilibrio presupuestario. Una política responsable invertiría las proporciones actuales, destinando recursos masivos a la gestión preventiva del territorio en lugar de limitarse a la extinción.

Cuarto: Control real de los intereses especulativos. Si se va a mantener la máxima exigencia burocrática para los pequeños aprovechamientos tradicionales, debe aplicarse el mismo rigor a los grandes proyectos industriales.

Quinto: Reestructuración de las comunidades de montes para adaptarlas a la realidad demográfica actual, facilitando la transición a formas de gestión viables donde las comunidades tradicionales hayan desaparecido.

Recuperar el Equilibrio Perdido

España se encuentra ante una encrucijada. Puede continuar por la senda actual, incrementando restricciones mientras el territorio se abandona y arde, o puede apostar por un modelo de gestión forestal que recupere el equilibrio entre conservación, desarrollo rural y prevención de riesgos.

Los datos de 2025 son un toque de atención que no puede ignorarse. La coincidencia entre las zonas de «máxima protección ambiental» y las áreas que más arden sugiere que el actual modelo de conservación está siendo contraproducente. Proteger el monte prohibiendo su gestión equivale a crear las condiciones perfectas para su destrucción.

Pero admitir este fracaso requiere una clase política que España simplemente no tiene. Los responsables de estas políticas prefieren mantener el autoengaño antes que reconocer que sus decisiones han convertido el país en un polvorín. Es más cómodo culpar al cambio climático, invocar la «emergencia climática» y exigir más restricciones que asumir la responsabilidad de décadas de abandono rural disfrazado de ambientalismo.

Más fácil posar en ruedas de prensa prometiendo más medios de extinción que explicar por qué esos medios llegan siempre tarde y mal coordinados. Más rentable electoralmente echar la culpa al adversario político que reconocer que el problema trasciende colores partidistas.

La mediocridad de nuestra clase política ha convertido la gestión forestal en otro campo de batalla electoral donde lo que importa no es la eficacia, sino la foto y el titular. Políticos que no saben distinguir un roble de un eucalipto dictan normativas forestales desde despachos climatizados, mientras técnicos forestales con décadas de experiencia ven cómo sus recomendaciones se archivan si no encajan en la agenda ideológica del momento.

Los montes españoles necesitan gente, no solo guardas forestales y bomberos. Necesitan una gestión activa basada en el conocimiento tradicional y la ciencia moderna, no prohibiciones obsesivas dictadas desde los despachos ministeriales por burócratas que no han pisado un monte en su vida. Un monte bien gestionado, que alimenta una economía circular en torno a sus productos y servicios, es un monte más seguro. Pero esto requiere políticos con visión a largo plazo, y España solo tiene políticos con visión hasta las próximas elecciones.

La experiencia de Yellowstone enseña que las políticas forestales pueden cambiar cuando la realidad las demuestra ineficaces. España tiene ante sí la oportunidad de aprender de sus errores y desarrollar un modelo forestal que sea al mismo tiempo ambientalmente sostenible, socialmente justo y económicamente viable. Pero para ello debe superar las inercias burocráticas, los intereses creados, los dogmatismos ideológicos y, sobre todo, la cobardía política que ha llevado el país a la situación actual.

La correlación entre protección extrema e incendios devastadores debería hacer reflexionar a quienes diseñan estas políticas. Quizás sea hora de que nuestros políticos admitan que la mejor forma de proteger el monte no es prohibir tocarlo, sino gestionarlo con inteligencia. Pero eso implicaría reconocer errores, tomar decisiones difíciles y anteponer el interés general a los cálculos electorales. En definitiva, hacer política en mayúsculas.

Y eso, por desgracia, está fuera del alcance de la actual clase dirigente española.

Mientras tanto, seguiremos viendo arder cada verano los mismos montes «máximamente protegidos» de siempre, en una perfecta demostración de que en España, como en tantas otras cosas, lo que protege el papel lo destruye la realidad, y lo que prometen los políticos lo niega su incompetencia.

___________________________________________________

* -Notese la fina ironia

** El TSXG estimo parcialmente un recurso de propiedad presentado por la comunidad de montes contra los vecinos propietarios de parcelas urbanas.

*** Un incendio de sexta generación es un megaincendio tan intenso que crea sus propias condiciones meteorológicas (pirocúmulos y tormentas de fuego), tiene un comportamiento totalmente impredecible y está completamente fuera de la capacidad de extinción, solo pudiendo contenerse cuando se agota el combustible o llegan las lluvias.

**** https://asientopara2.com/occidente-o-como-saber-lamentarse/